(No.160)Update 将来負担の研究-Part-2|町民参加の基本知識⑦

- NorthQuest |びえい未来ネット

- 2025年7月26日

- 読了時間: 10分

更新日:2025年7月27日

将来の町政を目指す若者の悩みに答える企画です。財政を分析します。まず、健康診断のように基本の数値から入ります。時系列や他との比較で、あるべき数値とのギャップ(課題)を認識します。そのギャップをなくすアクションを考えます。教科書的ではなく、できるだけ効率的に全体像を掴むことに重点を置きます。

目次

この研究レポートについて

このレポートは、将来の町政を目指す若者が町の財政を大まかに理解できるように執筆しています。2023/12から2024/1にかけて投稿した、将来負担の関係の一連の投稿(将来負担の切り口で判ること)のアップデート版です。読みやすさ判りやすさを念頭に再編集し、つぎの3つのパートに分けて投稿します。

最新データ(2023年)による将来負担データの3町比較(Part-1)

将来負担比率・実質公債費比率を変化させる要因とシミュレーション(Part-2)

町のホームページでの関連データの参照(Part-3)

今回はその2回目Part-2です。将来負担比率・実質公債費比率の切り口で町の財政を分析します。

この投稿は2023年(令和5年)の美瑛町のデータによります。なお、2024年度(令和6年度)のデータは9月議会のあとで入手可能となります。

基本の解説に戻りたいときはこちらー (No.126) 将来負担とは?|町民参加で押さえておきたい基本の知識

Part-1から読みたいときはちらから。

なぜ指標から入るか

町の財政の理解のために、なぜ将来負担比率・実質公債費比率の切り口から入るかという点をつぎのように考えています。

健康診断の数値のように、重要なものに絞って知るということ。

下図↓のように、フローとストックという経済や会計、統計において使われる基本の概念であること。

この指標につながっている重要な数値を知ることができること。

財政の健全化判断比率について

総務省が全国の自治体の財政状況を管理する4つの指標を知りましょう。

下図↓は美瑛町の2023年(令和5年)の財政の状況を基準に照らしたものです。

早期健全化基準は国の指導(イエローカード)が入るレベル、財政再生基準はレッドカードに当たります。

上のほうの指標はクリアして当たり前のものです。

下に行くほど難易度が高くなります。

将来負担比率の分析

将来負担比率とは、前回のブログでグラフに示した(A)-(B) 将来負担の分子を標準財政規模(※)で割ったものです。年次の決算では目立たなかったものが長年にわたって蓄積し、この指標に現れます。

※標準財政規模は、国が自治体の実態に合わせて算出します。2023年(令和5年)の数値は図6↓の(C)を参照のこと。ちなみに美瑛町の標準財政規模は64億円で、歳出117億円とは異なることに留意のこと。下図↓は将来負担の3町比較になります。

つぎに、Part-1の将来負担比率の3町比較グラフで得た知識をおさらいしながら、東川町をベンチマークにして分析します。

東川町は将来世代に対する負担がほぼゼロであること。Part-1のグラフのように、2010年からと2022年からの二波に分けた巨額の起債を行い、この間に町債残高を約93億を増やす。町債残高は3町で群を抜くも、(A)将来負担と(B)充当可能財源を同じレベルに維持することで、(A)ー(B)将来負担比率の分子をゼロ付近にコントロールしている。つまり巨額の投資をしても将来に負担を残さないモデルとして着目する。→結果のグラフ

美瑛町はPart-1のグラフにあるように、町債残高を2000年初頭から国の指導の下で削減、2012年から再び増加に転じ2018年にピークに達する。2019年からの新町政の下で大幅に削減する。これに伴い将来負担も大幅に減らした。→結果のグラフ

ちなみに東神楽町はPart-1のグラフにあるように、2021年からと2023年の3年で総合庁舎などの建設のため町債残高を30億ほど増やす。これに伴う基金の積み増しが追いつかず、将来負担は直近で急増した。→結果のグラフ

将来負担からみたわが町の財政の課題は、東川町をベンチマークとしてつぎように分析できます。

(A)において、公営企業等の繰入見込額、退職手当負担見込額に手をつけなければならない。

R5レベルから将来負担を東川町並みに減らすには、(B)充当可能財源において、充当可能基金と充当可能特定財源をあわせて、あと12-13億円の積み増しをしなければならないだろう。→下のシミュレーションの答えは10~15億円となった。※下線部を修正(2025-7-27)

将来負担のシミュレーション

令和3年版の公共施設等管理総合計画(ページの末尾に参考データあり)によれば、今後長期にわたって巨額の投資が必要となります。それを起債でまかなったとき、財政に出現する課題を知るために、つぎのシミュレーションを行います。

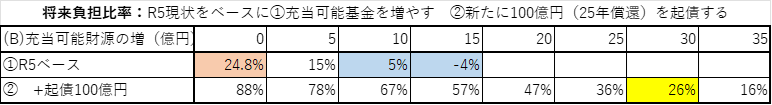

下図4↓を見ます。シミュレーションは2回に分けて行います。

シミュレーション① 図4

R5ベースで、将来負担を東川町なみのゼロにもってくるためには(B)充当可能な基金を10~15億円ほど積み増す必要がある。

筆算による検証:

図3の(A)将来負担=134億円は変わらず。

同じく(B)充当可能財源=122+12=134億円 (12億円積み増しとした)

(A)ー(B)将来負担の分子=134-134=0となり、図4のエクセルと合っている。

シミュレーション② 図4

R5ベースに、100億円(国の交付見込70億円、自己負担30億円と仮定)を一度に起債します。すると将来負担比率が88%に上昇するので、将来負担をR5ベースの25%付近に保つには、(B)充当可能な基金を30億円ほど積み増す必要がある。※下線部を追加(2025-7-27)

筆算による検証:

図3の(A)のうち、一般会計に係る地方債の残高=107+100=207億円、(A)将来負担=234億円。

同じく(B)で、(国から将来に交付される)基準財政需要算入見込額が+70億円、基金積み増しが+30億円として、(B)充当可能財源=122+70+30=222億円

同じく(A)ー(B)将来負担比率の分子=234ー222=11億円

同じく(CーD)=64ー(12+4×0.7)=49.2億円 (詳細は下↓の※)

将来負担比率=(AーB)/(CーD)=11/49.2=0.224 (図4のエクセル26%とほぼ合う)

よって100億円の地方債を起債して将来負担をR5レベルに維持するには、基金を30億円積み増せばよいことを確かめた。

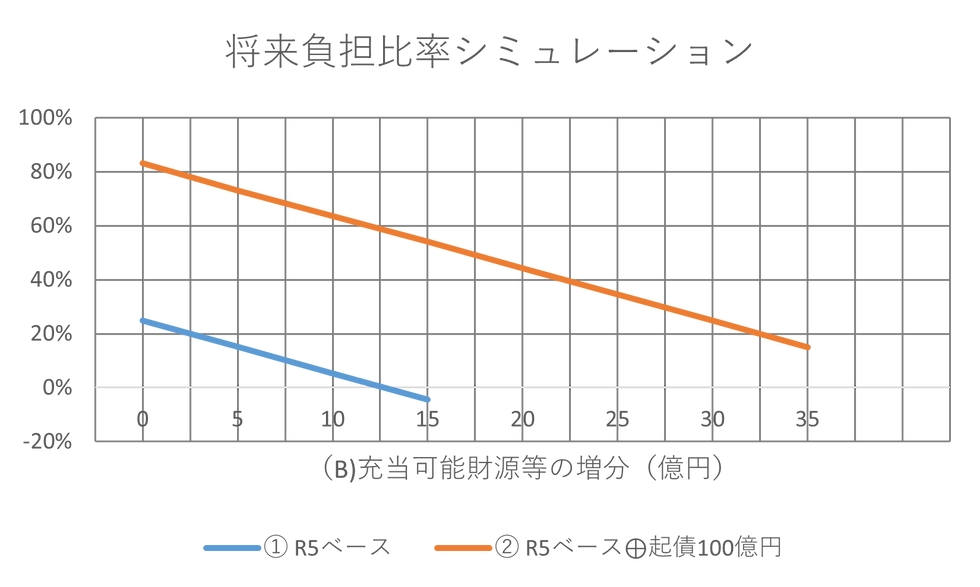

※(C-D)は標準財政規模から(国からの)算入公債費を引いたもので、財政規模を表わすもの。C=64億円は一定とした。年あたりの返済額は、100億円を25年で無利子で償還するとして4億円、そのうち国からの交付は70%とすれば、D=12+4×0.7=14.8億円上のシミュレーションをグラフ化しました。↓

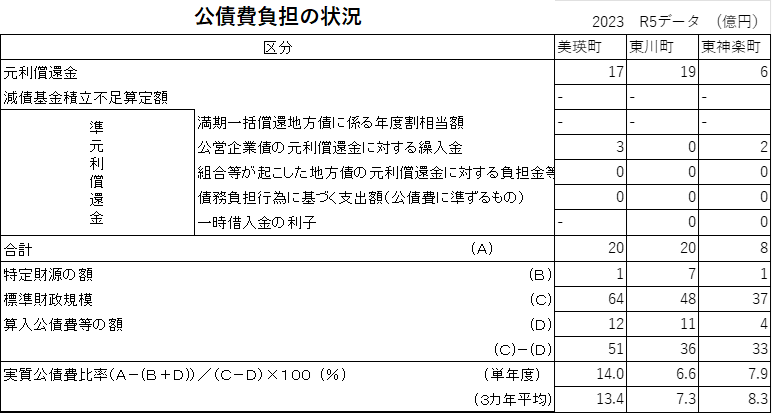

公債費比率の分析

公債費比率とは、家計におけるローン返済の重さに例えることができます。

具体的に公債費比率とは、(A)公債費が(B)特定財源の額と、国から交付される(D)算入公債費等の額で賄えない分(つまり一般会計に食い込む分)が、(C)標準財政規模(※)に対してどれぐらいあるかを見るものです。

※標準財政規模は、国が自治体の実態に合わせて算出します。詳細はPart-3で説明します。2023年(令和5年)の美瑛町の標準財政規模は64億円で、歳出は117億円でした。下↓の図は公債費比率の3町比較となります。

公債費比率について、東川町をベンチマークとしてわが町の気づいた点は次のとおりです。

公営企業(病院、水道など)の負担が重い

支払いに充てられる特定財源(家賃、使用料など)が少ない

標準財政規模が大きい(面積が大きいから)ため、改革しにくい

これだけだと、何が課題か分かりませんね。そこでシミュレーションの出番となります。

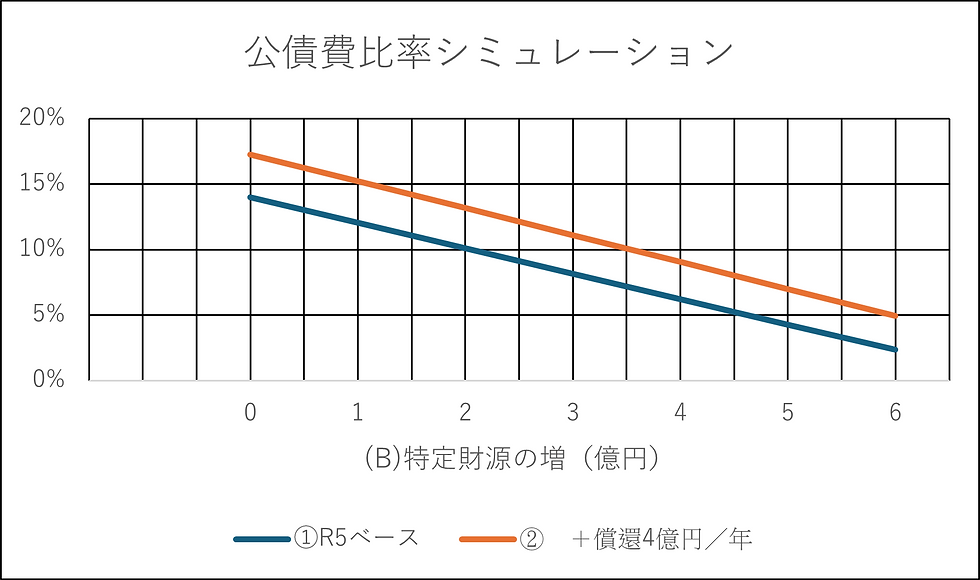

公債費比率のシミュレーション

わが町の公共施設等管理総合計画によれば、人口減少のなかにあっても公共施設やインフラに巨額(長期にわたって総額460億円)の更新が必要です。これが財政に及ぼす影響を知って、先手を打つことが大事です。

その対応としてR5ベースに、100億円の起債を一度に行ったとの将来負担のシミュレーションを行った結果、充当可能基金を30億円ほど積み増しすることによって、将来負担を現状並みに維持できることが分かりました。

ところがこの実現のためにはつぎの問題があります。

毎年の歳入歳出からどのように、この基金の積み増し30億円を捻出できるか。

R5レベルの返済に上乗せとなる、4×0.3=1.2億円の(自己の)返済をどう賄うか。

そこで、この問題を検討するためにシミュレーションを行います。

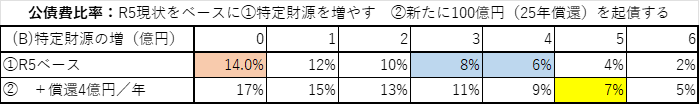

下図↓を見ます。シミュレーションは2回に分けて行います。

シミュレーション① 図7

R5ベースで、公債費負担を東川町なみの6-7%にもってくるためには(B)特定財源を3-4億円ほど積み増す必要がある。

筆算による検証:

図6の(A)=20億円

同じく(B)特定財源の額=1+3.5=4.5億円

(C)標準財政規模=64億円

(D)算入公債費等の額=12億円

(A)ー(B+D)=20ー(4.5+12)=3.5億円

同じく(CーD)=64-12=52億円

公債費比率=(AーBーD)/(CーD)=3.5/52=0.067 →東川町6.6%

シミュレーション② 図7

R5ベースに、100億円(国の交付見込70億円、自己負担30億円と仮定)を一度に起債します。その結果、公債費負担比率は17%に悪化する。これを東川町なみの6-7%にもってくるには、(B)特定財源をR5レベルより5億円ほど積み増す必要がある。(なお現状維持を狙うなら、1億円積み増しすれば15%が見込まれる。)

筆算による検証:

図6の(A)のうち、元利償還金が+4億円のため、(A)=20+4=24億円。

同じく(B)特定財源の額=1+5=6億円

同じく(C)標準財政規模=64億円

同じく(D)算入公債費等の額=12+4×0.7=14.8億円

同じく(A)ー(B+D)=24ー(6+14.8)=3.2億円

同じく(CーD)=64ー14.8=49.2億円 (詳細は下↓の※)

公債費負担比率=(AーBーD)/(CーD)=3.2/49.2=0.065 →東川町6.6%

※(C-D)は標準財政規模から(国からの)算入公債費を引いたもので、財政規模を表わすもの。C=64億円は一定とした。年あたりの返済額は、100億円を25年で無利子で償還するとして4億円、そのうち国からの交付は70%とすれば、D=12+4×0.7=14.8億円

まとめ

Part-1でまとめた課題は「東川町は、2010年-2023年で93億円もの巨額の町債を増やしたのに、なぜ(A)-(B)将来負担比率の分子を逆に7億円も減らせたのでしょうか?」でした。

今回Part-2のシミュレーションで明らかにしたことはつぎのとおりです。

財政の健全化を維持しながら、将来の公共施設、インフラの更新に要する巨額の起債を行うときの財源の必要条件が分かった。

総額100億円の起債(25年償還)を行ったときに、①財政構造がR5と同じであれば将来負担比率が88%に上昇する。②これをR5レベルの25%に戻す条件は、基金30億円を積み増しすること。

同じく、総額100億円の起債(25年償還)を行ったときに、①財政構造がR5と同じであれば公債費比率は17%に上昇する。②これを現状の14%に戻す条件は、特定財源1~2億件をR5ベースに積み増す、③またベンチマークの東川町6.6%まで低下させる条件は、特定財源5億円をR5ベースに積み増す。

以上から、次回Part-3のテーマ「町のホームページでの関連データの参照」では、公開された生の決算情報に照らしながら、つぎのことを考えます。

将来の投資(起債、借金)を行ったときに財政の健全化を維持する条件となる、①基金を積み増す、②特定財源を積み増す、ということは決算のどの数字に対してアクションしなければならないかを検討します。

①基金を積み増すということは、今はなぜ積み立てたものを取崩す構図になっているかということを考えます。②特定財源を積み増すということは、宿泊税や駐車場税、ふるさと納税などの新たな財源づくりが欠かせないということを併せて考えます。

基金の積み増しができない、特定財源が足りないという裏で、無駄遣いの抜本的な洗い出しが大事になっているということを考えます。

以上で「将来負担比率・実質公債費比率を変化させる要因とシミュレーション(Part-2)」を終わります。

参考資料

今回はここまでです。

2025-7-26 Noriaki Gentsu @ NorthQuest(ノース・クエスト)・・Quest=探求する

あなたもメールマガジンに登録して、ブログの新着記事をひと足はやくゲットしましょう・・・登録はTOPメニューの「メルマガ」から

なお、記事の右上の「ログイン/新規登録」に登録したひとは、メルマガに登録したことになるほか、記事に対してコメントを記入することができます。

このブログがよければ、下にある「いいね」を押してください。押した人の情報はどこにも表示されません。

本サイトのFacebookページに「いいね!」か「フォロー設定」することで、新着ブログの情報をGETすることもできます。

コメント